您在观看短视频的时候,有过这样的经历吗?感人至深的视频,原来竟是拍摄演绎出来的;绚烂夺目的视频,目的却是为了卖货;更有些视频内容低俗,孩子看了可能会影响身心成长。最近, 有40多万条这样的短视频被处理。

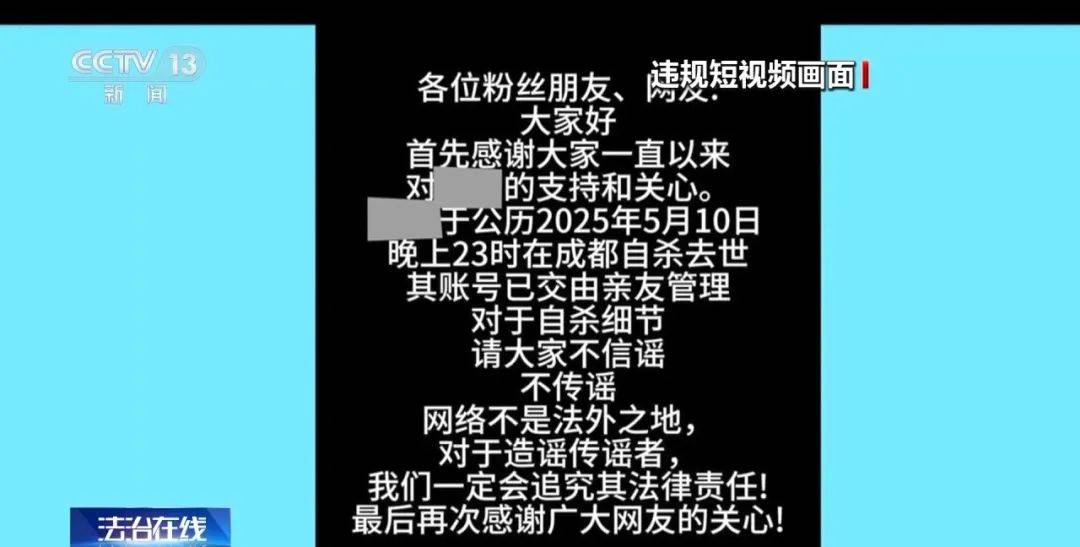

编造自己“自杀离世”信息 博主被立案调查

这条短视频发布于今年5月11日,账号有着将近150万粉丝。视频内容主要为这样一段文字:博主于发布视频的前一天晚上11点自杀去世,其账号已交由亲友管理。视频中还写道:网络不是法外之地,对于造谣传谣者,将追究法律责任。

平台数据显示,这条视频发布后,视频的播放量超过了600万,并得到了点赞量4.1万,评论量5000多条。许多粉丝留言表达了关心与同情,但是,也有不少人质疑这条短视频的真实性,并进行了举报。

今年5月13日,四川成都公安发布了警情通报。通报指出,民警通过电话及视频连线,确认该博主孙某并未自杀。 经查明,孙某因一时冲动,故意编造“自杀离世”虚假信息发布至网络,并冒充亲友在评论区自导自演跟评,造成不良社会影响。孙某的行为涉嫌虚构事实扰乱公共秩序,公安机关已依法立案调查。

由于这条博主发布所谓“自杀信息”的短视频存在散布虚假信息的问题,并造成了严重不良影响,5月13日,短视频平台依据相关法律规定和用户协议,对账号进行了永久封禁的处理。

编造悲惨故事 只为引流营销

除了散布虚假信息,还有一些账号摆拍发布或借助山区农村儿童生活贫困、教育条件艰苦等内容,以扮惨博同情的方式引流吸粉。

![]()

一条短视频中,一名儿童蹲在地上,穿着破旧的衣服,视频配文使用了“被父母抛弃的孩子”“妈妈嫁人了”“瞬间泪奔”等文字,引发观众的同情。发布这条短视频的账号拥有数千名粉丝,并持续批量发布了大量类似的内容。

此类短视频通过编造悲惨故事博取关注、获取流量,存在违规引流营销的问题。

北京市互联网信息办公室网络信息服务管理处副处长段广源表示, 编造传播虚假信息,对于经济秩序会产生一定的影响,最终还是走到了营销环节,过程中有一些人基于同情心,对他们进行捐款或者购物消费。

“过程中可能还使用了未成年人的视频,对他们的身心健康可能会造成影响。”段广源说。

目前,相关账号已被短视频平台依法依约关闭。

内容违背公序良俗 给青少年带来不良影响

除了散布虚假消息、违规引流营销这些问题,还有一类短视频内容违背公序良俗,不仅在道德和伦理上挑战了社会的基本底线,还给公众,尤其是青少年带来了不良影响。

![]()

涉事账号发布的名为“抓100个老婆回家”的系列视频,吸引了许多网友的关注。这个账号拥有十多万粉丝,这个系列的视频单集点赞量过万,部分视频的浏览量更是突破百万。

这类短视频不仅对未成年人的身心健康造成不良影响,还严重扰乱了整个网络社会的秩序。 “如果任由虚假的、违背公序良俗的短视频得到流量、收益变现,会出现劣币驱逐良币的现象。”段广源说。

禁言同时 应限制违规自媒体营利权限

依据中央网信办发布的《关于加强“自媒体”管理的通知》,应当限制违规行为获利。

网站平台对违规“自媒体” 采取禁言措施的,应当同步暂停其营利权限,时长为禁言期限的2至3倍。

对打造低俗人设、违背公序良俗网红形象,多账号联动蹭炒社会热点事件进行恶意营销等的“自媒体”, 网站平台应当取消或不得赋予其营利权限。

目前,相关账号已被短视频平台依法依约禁言,并同步暂停营利权限。

造成不良影响 短视频博主可能触犯法律

《中华人民共和国网络安全法》第十二条规定,任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律,遵守公共秩序,尊重社会公德。

因此,短视频平台的内容生产者如果为了博取流量、谋取私利,发布虚假信息、造成不良影响,有可能会面临法律的追责。

![]()

中国传媒大学教授、北京市网络法学研究会副会长王四新表示,做虚假宣传,做虚假诱导,搞虚假人设,最终目的就是骗关注、骗流量,到最后达到骗财的目的。首先就涉及民法上的欺诈,如果数额比较大,采用的手段比较隐蔽,比如团队化操作、专业化的脚本等等,可能涉及团伙诈骗,可能受到刑事法律的制裁。

除了及时处理违规视频,短视频平台也应该重视提前审核,更有效地防止虚假信息和不良内容的传播。

推动平台“事后处理”向“事前预警”转变

除了视频创作者应确保内容的真实性和合法性,以及平台需履行严格的监管责任外,广大用户也可以通过平台提供的举报渠道及时反馈,共同维护清朗的网络空间。

近日,中央网信办发布,自7月24日起,在全国范围内启动为期两个月的“清朗·整治自媒体发布不实信息”的专项行动。重点整治:

恶意蹭炒误导公众问题

多种手段歪曲事实问题

不做标注以假乱真问题

专业领域信息不实问题

行动目标明确指向不实信息,打击的就是靠造假博流量变现的自媒体。

当虚假内容失去生存空间,想要获取流量,创作者就必须深耕内容质量,唯有守得住真实与良知,短视频才能火得长久。